Il est disponible au prix public de 15 € en librairie ou points de dépôt indiqués dans la colonne de droite ou en remplissant le bon de commande (pdf ci-dessous) .

Informations et bon de commande

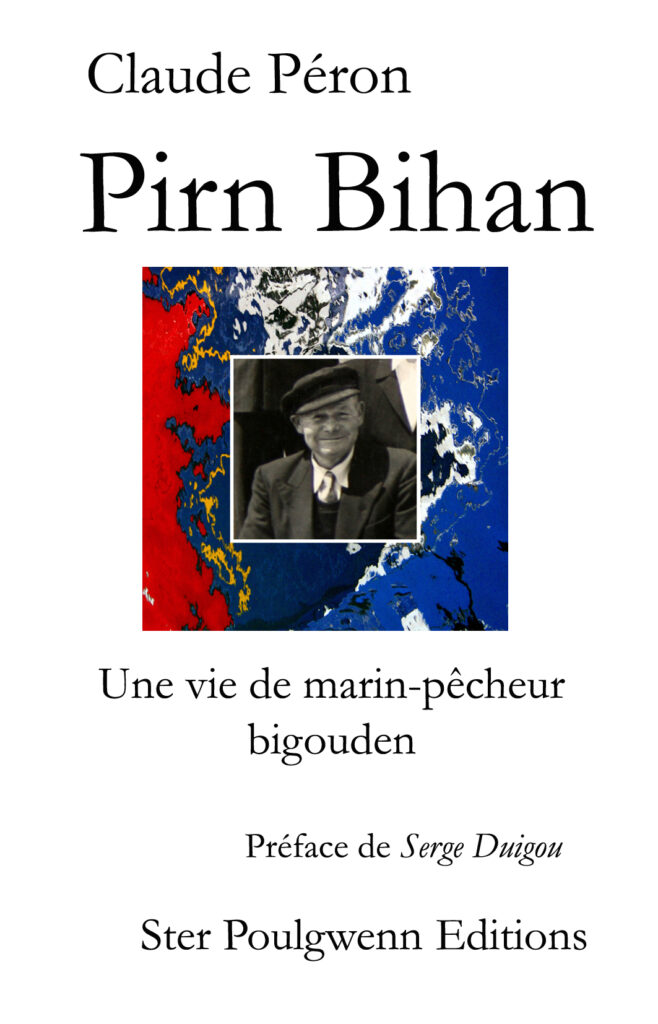

La une de couverture comporte la seule photo du livre représentant mon grand-père, enchâssée dans une de mes photos de reflets des bateaux du port de Guilvinec.

Lu et entendu dans les médias

Écouter la présentation du livre sur France Bleu Breizh Izel en replay :

en français, l’invité du dimanche matin du 28 avril 2024

en breton, Breizh Storming du 1er mai 2024

Lire l’article d’Anaëlle Berre (Ouest-France – Pays bigouden)

Lire l’article de Pierre Jacquemont (Le Télégramme Pont-l’Abbé)

Voir An Taol Lagad sur France 3 Iroise du 29 mai 2024

Écouter la rencontre avec Manu Méhu sur France Bleu Breizh Izel :

émission Hentoù treuz du 1er juin 2024