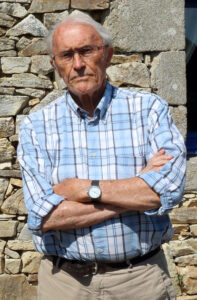

Serge Aubrée vient de refermer son dernier carnet de voyage, de Brest à Brest, en passant par Recouvrance, entamé voilà près de 95 ans. Nous perdons un grand Ami, avec un grand A, mais aussi un artiste de premier plan, un passeur de mémoire incomparable du quartier de Recouvrance.

J’ai rencontré Serge Aubrée pour la première fois en 1991 à Saint-Marc lors d’un vernissage de l’association Artitude, présidée par son ami Jean-Yves Madec. A partir de ce moment, les rencontres ont été de plus en plus fréquentes, tout spécialement lors d’expos collectives organisées par la FOL du Finistère, Artitude, les Amis de Recouvrance, l’APB ou en collaboration avec la Ville ou l’Éducation Nationale (Mois de la Science).

organisée par Artitude à la Mairie de Saint-Marc

Parmi celles-ci, quelques-unes auxquelles j’ai pu participer :

- 1992 L’Air, le Vent

- 1993 Les Matériaux

- 1995 Fotographisme. C’est à cette occasion que l’APB m’a proposé de rejoindre son collectif d’artistes plasticiens.

- 1996 “Brest 96”

- 1997 La Biodiversité

- 1997 “Carte blanche” à Guilers

- 1999 Art Média

- 2000 Juillet, 2000 bateaux pour Brest 2000

- 2001 Utopie en bleu

- 2001 Mai, Biozart, marché bio de Kérinou à Brest.

- 2002 Les Îles

- 1998,1999,2000,2001, A tout sport, Parc de Penfeld à Brest.

L’APB, c’était une grande famille, riche de nombreux talents, de personnalités très diverses, qu’il fallait parfois faire cohabiter. Mais, au bout du compte, tous arrivaient toujours à se mettre d’accord sur des projets plastiques, chacun y apportant sa contribution avec ses qualités artistiques et créatives. Le résultat était toujours surprenant et innovant.

J’ai fait la connaissance des Amis de Recouvrance en 1992 lors de l’exposition Yves Collet à la Maison de la Fontaine, qui venait d’être rénovée par la Ville, juste avant les premières Fêtes maritimes. Comme il n’était pas question de déplacer ou de mettre sous vitrines les registres concernant le sculpteur de la marine, ancien propriétaire du lieu, la seule solution était d’en reproduire les pages en question. Vu leur taille, il n’était pas possible de les photocopier, il ne restait qu’une solution, la reproduction photographique.

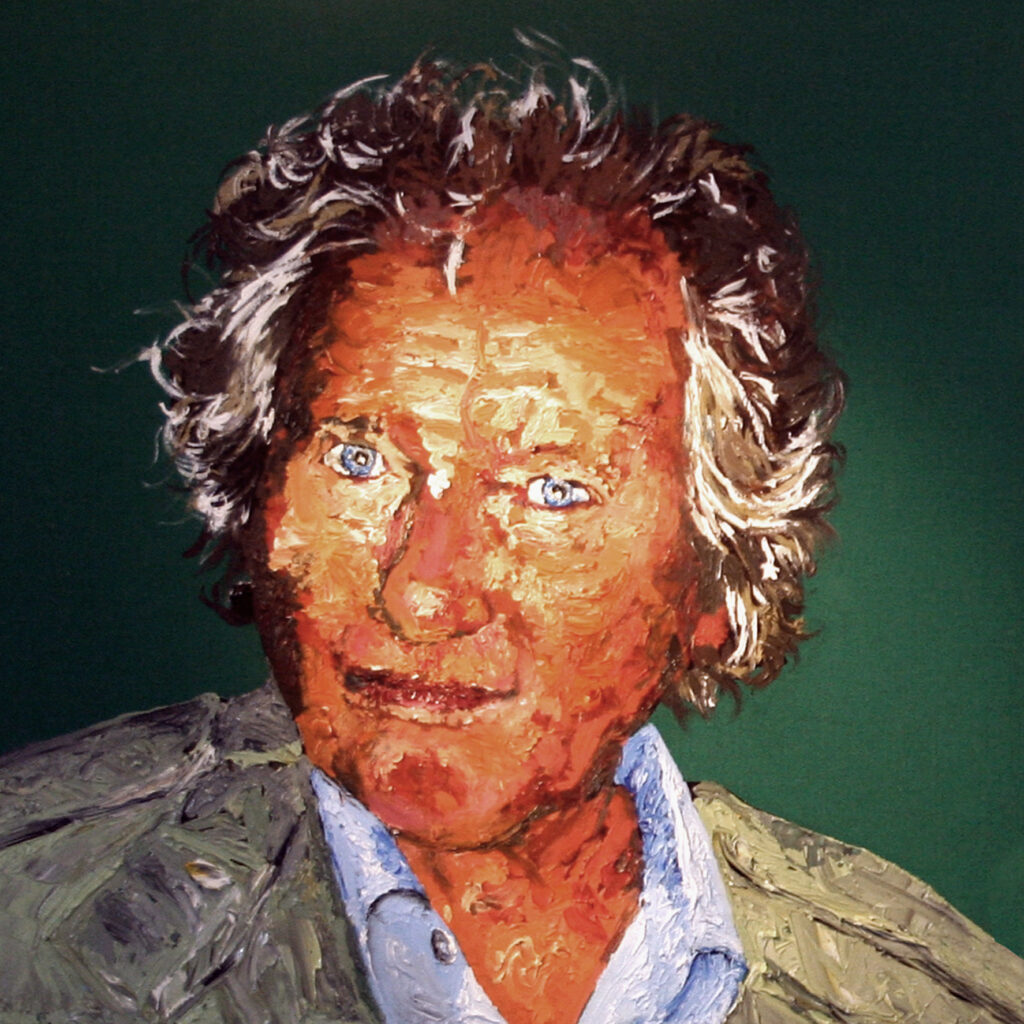

Et donc, me voilà en mission au SHD, avec une fine équipe de recouvrançais, équipé d’un statif de reproduction et rampes d’éclairage à 45°, un film noir et blanc spécial « lumière artificielle » dans mon Canon. Une anecdote : sur une des photos, agrandie par Robert Gernot, on voit deux doigts, ceux de Serge qui tient la feuille du registre pour l’empêcher de s’enrouler. La légende veut que ce soit la main de Yves Collet qui est réapparue à cette occasion.

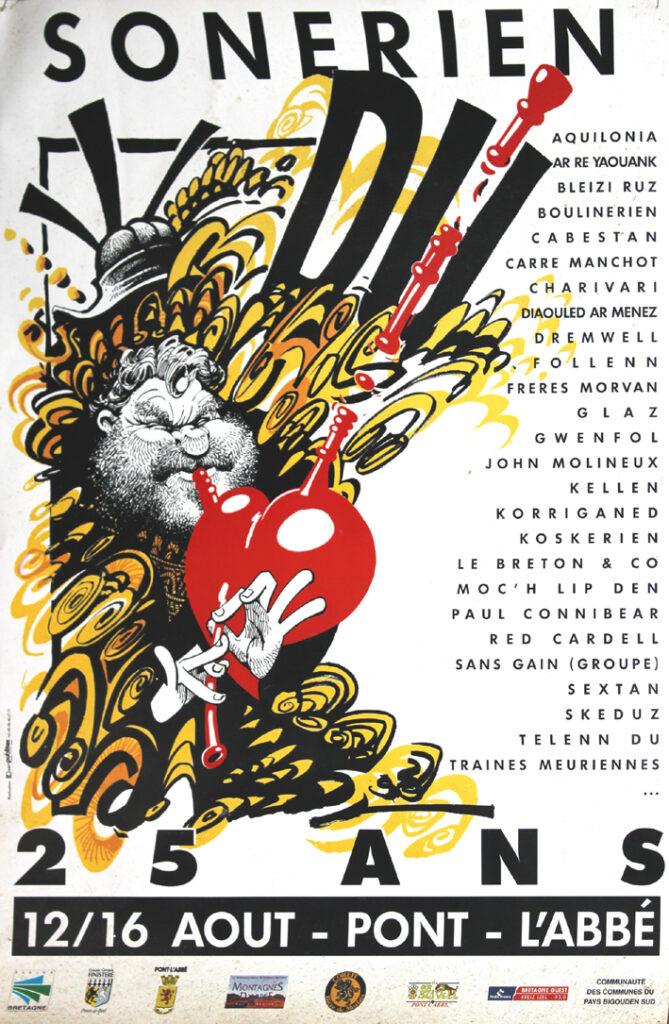

Quand je suis rentré à l’APB, en 1995, j’ai appris qu’un certain nombre de ses adhérents avaient participé aux Salon d’art contemporain organisés par l’UAPB de Claude Cléro et Bernard Peschet au Guilvinec, expositions que j’ai assidûment fréquenté pendant ma jeunesse. Il y avait là Serge, Jean-Yves Madec, Maurice Le Meur, Yves Bonraisin, … voisinant avec Picasso, Bazaine, Léger, Vasarely, Fromanger, Alechinsky ou encore Ernest Pignon-Ernest.

L’inauguration de la place René Le Saëc (1935-1999), face à son atelier et aux Halles de Recouvrance, là ou Serge et René avaient créé une grande fresque, a été un événement important après le décès de ce compagnon de toujours. J’ai eu le grand plaisir de répondre positivement à l’invitation des Amis de Recouvrance pour couvrir l’événement en photos. Le dévoilement de la plaque en présence de nombreuses personnalités dont Pierre Maille et François Cuillandre aura lieu avant le vernissage, dans la foulée, d’une rétrospective des œuvres de René à la Maison de la Fontaine. Serge était très fier de la réussite de la cérémonie d’hommage et a créé un album de photos pour que le souvenir de son ami perdure. La mémoire des hommes était pour lui quelque chose d’important, ce qu’il n’a cessé de nourrir avec Cécile Bramé et les Amis de Recouvrance.

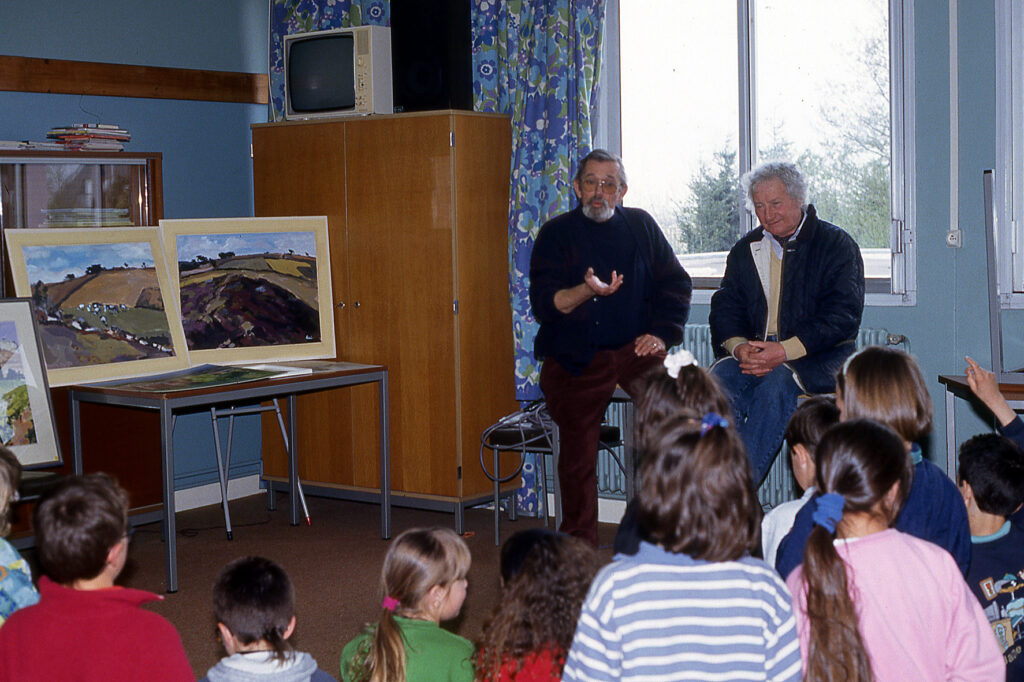

Au niveau professionnel, j’ai également eu très souvent l’occasion d’organiser des visites avec ma classe à la Maison de la Fontaine. Serge m’a souvent fait remarquer qu’il appréciait par dessus tout le fait de me voir arriver chaque fois un mercredi après-midi avec appareil photos, bloc à dessin et crayons pour préparer les fiches que j’allais proposer aux enfants pour bien s’imprégner de l’exposition lors de la visite.

De cette manière, active et ludique, ils allaient pouvoir exploiter plus facilement ces contacts avec des œuvres d’artistes. Ce n’était pas le cas de toutes les classes qui y venaient, m’a-t-il avoué : « Certains enseignants viennent là en touristes avec leurs élèves et je me demande ce qui peut bien en rester par la suite. »

En 2002, il a pu être témoin direct d’une de ces visites, car l’artiste exposant était aussi l’instit de CM2. La Ville avait organisé la traditionnelle conférence de presse le jour fixé pour cette sortie. Gaétan Le Guern, adjoint à la Culture était présent, la presse aussi (Guy Pellen du Télégramme) et la radio (RCF). Là où Serge est resté « baba », c’est quand mes propres élèves m’ont également interviewé, avec des questions préparées à l’école. Un moment rare et inoubliable.

En décembre 2008, hospitalisé pendant trois mois en chirurgie à la Cavale Blanche, j’ai eu la grande surprise, en recevant le carton d’invitation sur mon lit d’hôpital, d’apprendre que Serge m’avait programmé dans l’exposition qu’il organisait avec les Amis à la Maison de la Fontaine. Il avait choisi deux travaux photographiques que je lui avais offerts, les avait encadrés et mis au mur. Mieux, il avait utilisé l’une des images pour illustrer le carton d’invitation et l’affiche de l’expo ! Son geste d’amitié m’avait profondément touché vu les circonstances.

En 2009, nous avons également participé à l’aventure du collectif d’artistes non-conformistes « Actus-Cactus » avec Yvon Daniel, JJ Petton, Marc Morvan, Aurélie Kerouanton, Emma de Lafforêt, … Nous nous réunissions dans le local des Amis de Recouvrance, aimablement mis à disposition par Serge.

Une autre réalisation de Serge et Cécile a été le projet de sculpture de Jean Quem et Fanny, réalisé par Jérôme Durand, sculpteur de Recouvrance. Une œuvre qui évoquera à jamais pour les passants la substantifique moelle de l’esprit recouvrançais.

Serge, s’il était passionné, était surtout, du fait de sa profession d’artisan-décorateur, quelqu’un d’exigeant. Exigeant avec lui-même et les autres, il faut l’avoir vu préparer une exposition avec son équipe des Amis. Rien n’était laissé au hasard : tout devait être propre, clair et net ; la minutie et la précision faisaient partie de son savoir-faire, des qualités caractéristiques des ouvriers compagnons.

S’il appréciait au plus haut point les « faiseurs » et ceux qui innovaient en faisant preuve de créativité, il n’aimait pas les beaux parleurs, les gens superficiels. Serge était curieux de tout et s’intéressait aux domaines qu’il ne pratiquait pas et suscitait par ses questions des échanges toujours positifs. Son rapport aux institutions n’a pas dû être un long fleuve tranquille. Il s’accrochait à ses convictions fortes pour faire avancer les projets menés par les Amis ; on peut imaginer les discussions argumentées avec le Service Culture de la Ville concernant la gestion de la Maison de la Fontaine. Au bout du compte, sa ténacité a permis à tous de bénéficier d’un accueil et d’une programmation artistique de qualité dans ce lieu historique et patrimonial.

Cependant la plus grande qualité de Serge c’est son humanisme qui se traduisait par une amitié durable, mais qui se méritait.